プロフィール

名前:戦国アイコ

戦国武将とカフェが大好きな会社員

- 特徴:残業は嫌い。仕事の後カフェでまったりするのが大好き。

- 趣味:猫と遊ぶこと。推理小説を読むこと。

- モットー:ほどよく頑張る。

- 好きな食べ物:スウィーツ(特にクリームあんみつ)

- 嫌いな食べ物:梅干し、納豆。

プロフィール

名前:戦国アイコ

戦国武将とカフェが大好きな会社員

アイコの部屋💖与謝蕪村へインタビュー!(後編)松尾芭蕉に憧れて『奥の細道』を放浪した蕪村が、芭蕉と並ぶ巨匠になれたのは何故?驚愕!その陰の立役者は、明治時代のあの超有名人物だった!

アイコの部屋💖与謝蕪村へインタビュー!(後編)松尾芭蕉に憧れて『奥の細道』を放浪した蕪村が、芭蕉と並ぶ巨匠になれたのは何故?驚愕!その陰の立役者は、明治時代のあの超有名人物だった!

皆さんこんにちは!アイコの部屋の時間です(^^)/

今日も前回に引き続き、江戸三大俳人の一人、与謝蕪村さんをお迎えしています!

蕪村さん、今日もよろしくお願いします!

はい、アイコさんよろしくお願いします。

前回この番組に出演したら、反響大きくてくてビックリしました!

蕪村さんって、職業は画家だったの!?って、何人にも聞かれましたよ~。

江戸時代に売れっ子画家だったこと、現代では全然知られていなかったんですねぇ。

だから今日は、絵のこともガンガンアピールしちゃいます!

【 最上川 】

芭蕉の句:五月雨を集めて早し最上川

今日は、『奥の細道』を巡る東北の旅の話からですね。

そう言えば、芭蕉の『奥の細道』って、どんな内容でしたっけ?

実は私よく知らなくて・・・苦笑

『奥の細道』は、ロングセラーの人気本ですよ~アイコさん!

これは1689年、松尾芭蕉が46歳の時、崇拝する西行さんの500回忌を記念して、東北各地に点在する歌枕(和歌で歌われた名所)や古跡を旅した様子をまとめた、旅行日記です。

【 奥州 平泉 】

芭蕉の句:夏草や兵どもが夢の跡

『奥の細道』は、俳句紀行文の最高傑作と言われているんですよ。

芭蕉が旅したそのルートは、江戸深川を出発し、関東、東北、北陸、中部地方にまで及び・・・

全行程150日(5か月間)2400kmにもなります。

【奥の細道について/奥の細道結びの地記念館サイトより】

http://www.basho-ogaki.jp/hosomiti/about/

へえ~!こんな広い範囲まで旅してたんだ!!

旅の終盤に、敦賀、大垣って、そのまま京の都に行っちゃう勢いだわ!

『奥』でも『細道』でもない気がするww

もうメインロードに近いでしょう。タイトル「おもての大通り」と変えて!!

【 松尾芭蕉像 】

奥の細道、私は、秋田県の八郎潟(はちろうがた)から青森県の津軽にまで、足を運びました♪

芭蕉が訪れ、俳句を書いた場所に自分も行って、同じ景色を眺めながら俳句を書いてみる。

これ、当時の俳句好きの間では、大ブームだったんですよ!

今なら、Twitterでインフルエンサーの芭蕉がつぶやいた場所に、フォロワーが行って、

『芭蕉がいた場所なう』って、喜んでツイートするみたいな感じかな?ww

私は、東北や北関東、江戸など各地を転々とし放浪しました。

綺麗な景色を絵に描いたり、俳句を書いたり、約10年間、バッチリ修行をしましたよ!

放浪・修行生活も10年近く経った頃に、私は新たに決心したんです。

そうだ、京都行こう!

ってね。

JRのCMキャッチフレーズみたい~ww

今度は京都!?なぜですか?

商業の中心は江戸だけど、文化の中心はやっぱ都(京都)なんですよ。

私の絵の才能を発揮できるのは、もう都しかない!!って感じで。

ちなみに当時の京都美術界は、絶頂期でした。

有名カリスマ絵師の円山応挙(まるやま おうきょ)を始め、動物絵で大人気の伊藤若冲(いとう じゃくちゅう)、山水画の第一人者の池大雅(いけのたいが)など、天才達が集まり、しのぎを削っていましたよ。

私も、彼らに負けないように頑張りました!ここから私の快進撃が始まりますよ~!!

画家としての仕事は、徐々に軌道に乗り実績も増えて、次第に、屏風など大作を手掛ける機会が増えていったんです。

そしてやっと収入も安定し、45歳の時に結婚をして、一人娘を授かることも出来ました!

それからは家族を養うために、お客が求める売れる絵をひたすら描き続けましたよ!

例えば当時、伊藤若冲の動物画が大人気だったので・・・それを真似て、こんな絵を描きました。

【 与謝蕪村 猛虎飛瀑図/福田美術館サイトより 】

https://fukuda-art-museum.jp/collection

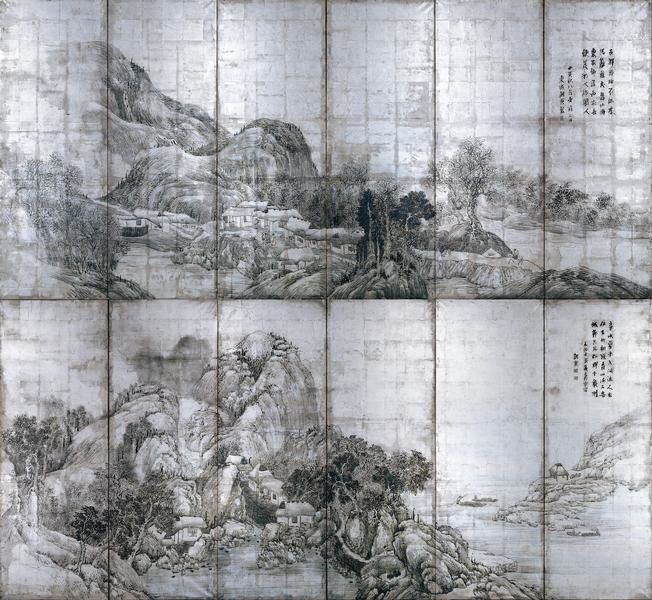

また、池大雅が得意とする山水画も人気だったので・・・それを意識して描きました。

【 与謝蕪村 山水図屏風/MIHO MUSEUM サイトより 】

https://www.miho.jp/booth/html/artcon/00006102.htm

また、屏風好きなファンからの要望で、中国絵画の技法を取り込んだ、こんな作品も描きましたよ。

【与謝蕪村 茶筵酒宴図屏風(ちゃえんしゅえんずびょうぶ)/福田美術館サイトより】

その時々で、求められるままに描き、5種類の画風を使い分けていましたね。

流行やお客様の要望に応じて絵を描き分け、

1人で5種類の違う画風を描けるなんて、技術が素晴らしいですね。

でもね、逆にそのことが私を悩ませたんです。

私は、自分の名を世の中に広める為、大衆に迎合し、絵の道を迷走していました。

結局、他の画風を真似したレベルでは、どこまでいっても私は2番手にしかなれません。

与謝蕪村のオリジナリティって何?

自分だけが描ける絵はないのか?

それを見つけられずに苦しんでいたんです。

なるほど。

芸能界で、漫才を目指したら、トップにビートたけしがいて、

演歌のトップを目指したら、北島サブちゃんがいた!

じゃあ自分は、どのポジションでトップになれるのか!って悩む感じねww

私にはいつも、あの巴人師匠の教えが胸にありました。

オンリーワンを目指せ!

独自の境地を探れ!

悩み模索した末に、私は気づいたんです!

そうだ、自分は『一流の絵が描けて、一流の俳句が書ける二刀流なんだ!!』

これを生かしていこう!って!

実はそれまでは、本業は画家、俳句は趣味だと2つを切り離していたんです。

でも55歳の時、周りからの推薦で巴人師匠の跡を継ぎ、夜半亭一派の二代目師匠に就任しました。

これを期に自分の意識も変わり、画家&俳人だからこそ描ける “俳画” という新しいジャンルにチャレンジすることにしたんですよ!

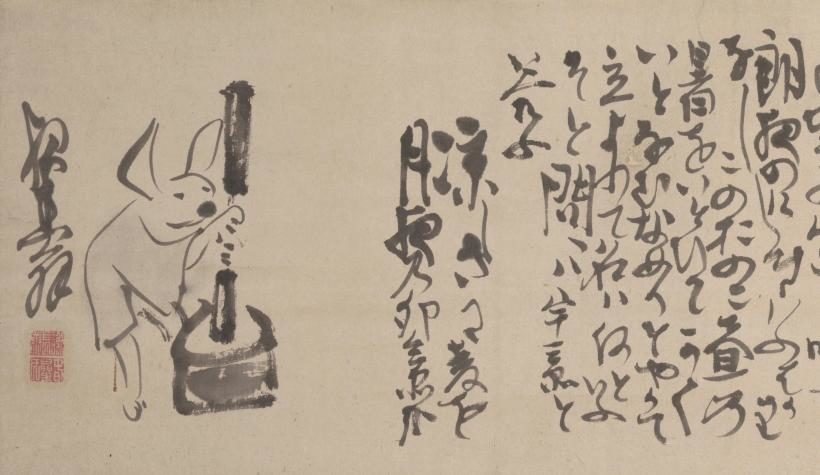

【 蕪村筆 俳画 自画賛(岩くらの狂女恋せよほととぎす)/ウィキペディアより 】

【 与謝蕪村「涼しさに」自画賛(部分)個人蔵/府中市美術館サイトより 】https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuitiran/buson.html

自分らしさ、独自の境地を見つけたんですね!

今までの画風と比べてシンプル、でもすごく印象に残る気がします。

そうなんです。結局、シンプルな絵にたどり着きました。

今まで、色彩豊で派手だったり、テクニックを駆使しカッコ良さをアピールしたりと様々な絵を描いできましたが、

晩年になって、絵と好きで続けてきた俳句を融合させた時、

『あ~、これが私の求める世界観だったんだ。』って、自分独自の進むべき道に辿り着きました。

ここに行きつくまでに、結構遠回りしちゃいましたけどねー。

でも、様々な画風を学び真似て描いてきたからこそ、最終的に私の求める世界観へたどり着けたような気がします。

だから、遠回りに思える経験も、無駄ではなかったと思っているんですよ。

素晴らしいですね!

他の追随を許さないオンリーワンの画風も確立し、独特の地位も築き上げた!

こうして与謝蕪村の名は、後世に受け継がれていくんですね!

でも、そんな簡単じゃないんですよ~アイコさん。

私は1783年、68歳で死んだのですが、やはり『去る者は 日々に疎し』ですね。

私って、京都美術界では、五本の指に入る画家だったんですよ!

しかも俳人としても、夜半亭という一派の代表でした!

なのに!!

死後は、

世間から完全に忘れ去られたのです。トホホ💦

まぁ、世の中そんなもんですよね。

でもね、何と100年後に、奇跡が起きたんですよ!!

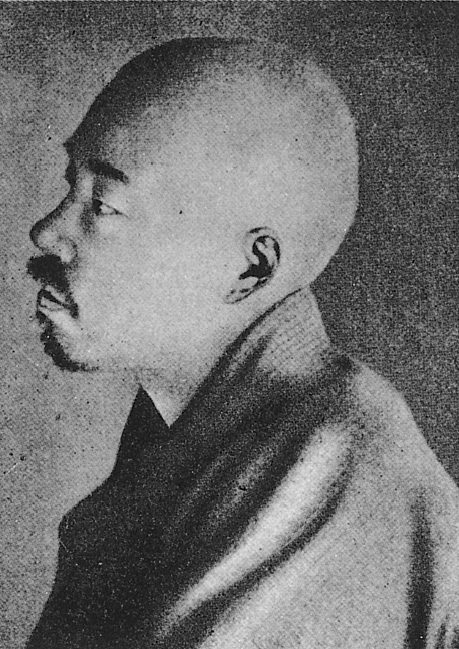

100年後の1897年(明治30年)、私に再度スポットライトを当てた人物がいたんです!

その人物とは、

この人です!!じゃーん!

んっ!?

バイきんぐ の小峠ですか?

はぁ!?💢何言ってるんですか?アイコさん!

この人こそ、明治を代表する文学者の一人、正岡子規さんですよ!

💖アイコ:あ~~失礼しました。確か『柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺』の句で有名な人ですね!

💎蕪村さん:正岡子規はね、私について、

与謝蕪村の俳句は、松尾芭蕉よりも優れている!

って世間に発表してくれたんですよ!!めっちゃビックリ~~!!

正岡子規は当時、松尾芭蕉を神聖化する当時の俳人たちに対し、過去の俳句を真似て言葉のテクニックにばかりに走り、目の前の対象をきちんと見て書いていない!

って、痛烈に批判したんです。

チッチッチッ!

俳句ってものを分かってないな~

【 正岡子規 イメージ ねこ】

それに比べて、与謝蕪村の俳句は素晴らしい!!

目の前の景色、出来事を写生するような飾らない言葉で、ありのままの自然体の俳句でワンダフル!!ってね。

正岡子規、スゴイ!勇気あるなぁ!

これって昔、聖子ちゃんが大ブームの時、

『ブリッコの聖子ちゃんより、自然体の美しさの河合奈保子ちゃんがいい!』

って、勇気をもって宣言する!みたいな感じですねww

正岡子規は、忘れ去られた私の俳句の魅力を再発見し、『俳人蕪村』って本まで出版したのです!(Amazonで売ってるよ💖)

その本の中で、私を高く評価し、近代の芸術家としての蕪村像を後世に伝えてくれたんですよ。

あの正岡子規が言うなら、与謝蕪村って素晴らしい俳人なんだろう、って評価に当然なりますよね!

だから・・・

今の時代に、与謝蕪村が有名なのは、

正岡子規のおかげ!!

憧れの松尾芭蕉よりも俳句が素晴らしい!だなんて。お陰で、江戸三大俳人の一人になれたし!

もう正岡子規には、大感謝!!足向けて寝れないですよー!!

なるほど!!

正岡子規がいなければ、与謝蕪村は再ブレイクしなかった!

コロッケがいなければ、美川憲一は再ブレイクしなかった!

さぁ、みんなで暗唱しましょう!!ここ、テストに出ますww

💖アイコ:そろそろ、終わりのお時間が近づいてきちゃいました。

駆け足で蕪村さんの人生を振り返ってきましたが、最後に、令和に生きる私達に何かアドバイスをいただけませんか?

💎蕪村さん:そうですね。

10代のどん底状態から這いあがり、画家・俳人として成功した私から、是非3つのことをアドバイスしたいですね。

1.高みを目指して、自分の武器(強み)を磨き続けること。

私は、何が何でも絶対に絵で食べられるようになる!一流の画家になる!と決心して、その技術を磨き上げてきました。

俳句もまたしかりです。松尾芭蕉や巴人師匠の背中を追いかけながら、俳句制作にも精進したからこそ、独自の境地を確立することが出来ました。

2.人を大切にすること。

巴人師匠に出会ってなければ、間違いなく今の私は無いでしょう。

出会えたことに感謝し、巴人師匠はもちろん、結城や北関東に広がる同門を大切にしてきましたし、絵のお客様、句会の生徒さん、皆さんを大切にしてきたからこそ私も好かれて、今の自分の成功があると確信しています。

3.ありのまま 自然体でいること。

何事も、形式やテクニックは確かに重要だと思います。

私も、様々なものを真似たり追いかけながら、自分を成長させてきました。

でも晩年たどり着いたのは、余計なものを削ぎ落した、ありのままの自分でした。

俳句についても、見た事感じた事を、誰の言葉でもない、自分の感情から湧き出てくる素直な言葉で表現しています。

そうやって私が、感じたままに自然体で、飾らない言葉で書いた俳句だからこそ、

100年後の正岡子規の心に響いたんじゃないでしょうかね。

世の中、ハウツー本やテクニック本があふれているけど、やっぱり最後、人の心を打つのは、

その人らしく『ありのまま 自然体でいること』かもしれませんね。

わぁ~~素敵なアドバイス!!有難うございます!

さて、そんな蕪村さんについて、嬉しいお知らせがあります!

京都市にある福田美術館では、『芭蕉と蕪村と若沖展』を開催中です!!

※2023年1月9日まで

↓ ↓ ↓ ↓

https://fukuda-art-museum.jp/

でも京都かぁ~遠くて行けないよ~という、そこのあなた!

福田美術館では、何と!!VRで美術館を楽しむことが出来るそうですよ☆

お家で楽しむ福田美術館/VRで若冲作品展示の様子を公開!

↓ ↓ ↓ ↓

https://fukuda-art-museum.jp/info/202112272089

よかったら、是非楽しんでくださいね💖

アイコさん、今回は有難うございました。

超人気番組アイコの部屋で、私を詳しく紹介し、

展覧会の紹介までしていただいて、令和の皆さんも私に興味が湧いたと思います。

あなたは私にとって、まさに令和の正岡子規ですよ!

いや~照れますね~ww

こちらこそ、蕪村さんの生き方に刺激を受けました。

お会い出来て嬉しかったです!有難うございました!

さて、今年の戦国アイコのブログは、これで終わりです(^^)/

今年も、読んでいただき有難うございました♪

来年もよろしくお願いしまーす!!

歴史好きの皆さんにとって、来年も、

素晴らしい一年となりますように💖(*^^*)

参考文献:

『蕪村 日本人こころの言葉』藤田真一/創元社

『与謝蕪村 300年の風景』みのごさく